日本うどん協会中四国支部主催「つくるうどん」開催しました

2025.07.15

イベント報告

先週末に日本うどん協会中四国支部主催で「つくるうどん」が開催されました。

「つくるうどん」は3年ほど前に仲の良いうどん職人達の勉強会的なニュアンスで始まったイベントです。毎回一つのテーマが設定され、そのテーマに沿って複数人の職人がうどんをつくって、食べ比べて感想を言い合う、もうまさにタイトル通りのわかりやすいイベントです(笑)

過去に取り扱ったテーマとしては

・さぬきの夢を使っての製麺

・加水率の変化によるうどんの仕上がりの違い

・国内産小麦を使っての製麺

・自家製きしめんの食べ比べ

などなど、普段店舗で提供しているうどんとは違った切り口で製麺することで作り手としても試食者として参加する側にとっても新しい発見の多いイベントで、毎回作り手側、試食者側共に好評を博しております。

冒頭でもお伝えした通り、今回からはこの「つくるうどん」主催が日本うどん協会中四国支部となって、参加システムも少し変更され、作り手の職人たちも初参加のメンバーも加わり、今後に向けても広がりを感じられる様なイベントになったと感じました。

今回のテーマは「同じ生地でも打ち手が違えばうどんの味は変わるのか?」

恐らく、誰もが一度は疑問に思ったことのあるテーマではないでしょうか?(笑)

今回はイベントの会場となったヨコクラうどんが準備した全く同じうどんの生地を

・純手打うどんよしや の山下さん

・SHIRAKAWA さん

・手打ちうどん古田 さん

・がもううどんのサトシ君 さん

・手打麺や大島 さん

・丸亀渡辺 さん

この6人の打ち手が順番に製麺したものを皆で食べ比べてみました。

作り手の職人は全員現役のうどん職人ではありますが、お店の営業スタイルは様々で、製麺に関しても完全な機械製麺で営業さているお店、完全ハンドメイドでの製麺を行っているお店、機械も手打ちも併用するお店があったり、営業形態で見てみてもセルフ店、一般店、製麺所スタイルなど、いろんな形態の職人が参加してくれてバランスの取れた非常にいいメンバーだったように思います。

(※麺の仕上がりを評価する観点から試食にはダシではなく醤油を使用)

ここまで話を聞いてみて、皆さんどうですか?

違いは出ると思います?

世間話として割と耳にすることが多いのが

「あの店は代替わりしてから味が落ちた。」

「今日、あの店に行った時には大将ではない人が打ってたからいつもとは味が違った。」

こんな感じの話(笑)

勿論、実際に作り手が変化すれば出来上がる麺が違ってくるのは当然と言えば当然です。

ただし、今回はうどんの生地までが全く同一のものを使用して、その違いは果たしてどれほどのものなのか?その違いに我々は気づくことができるのか?その辺も含めての実験でございます。

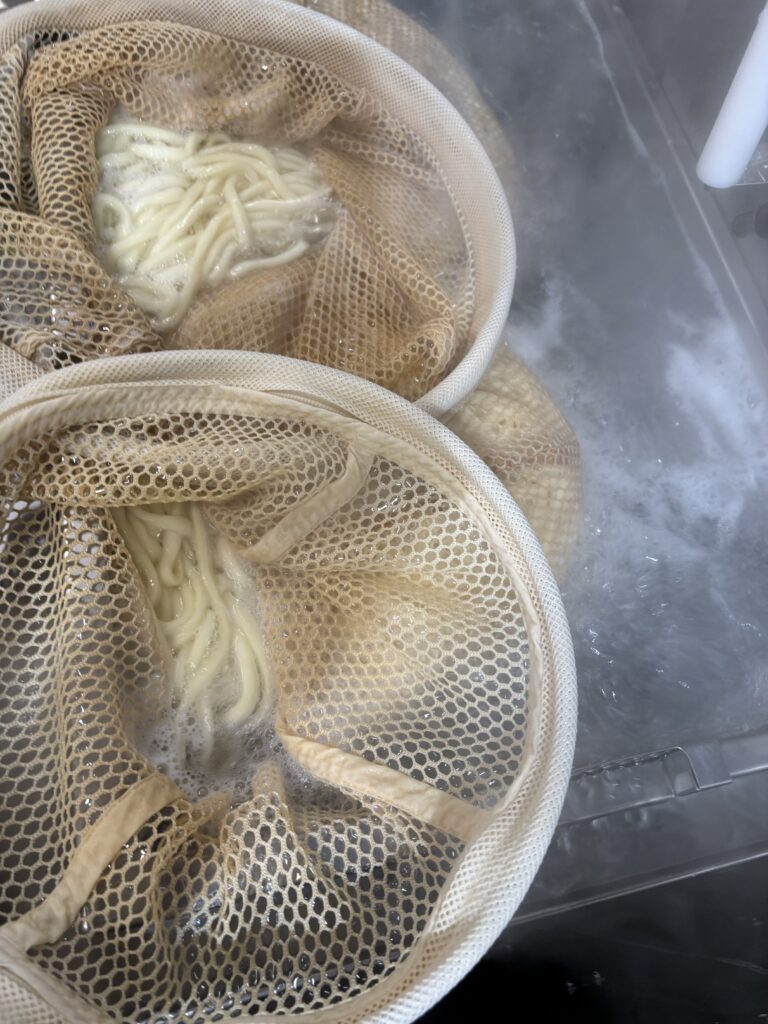

今回のイベントではうどんの「延し工程」だけ打ち手が変わり、公平を期すために(?)釜場では全うどんの茹で上げは同一人物がやった方がいいだろう、と言うことで、うどん生地の担当でもある私、横倉が担当させてもらいました。

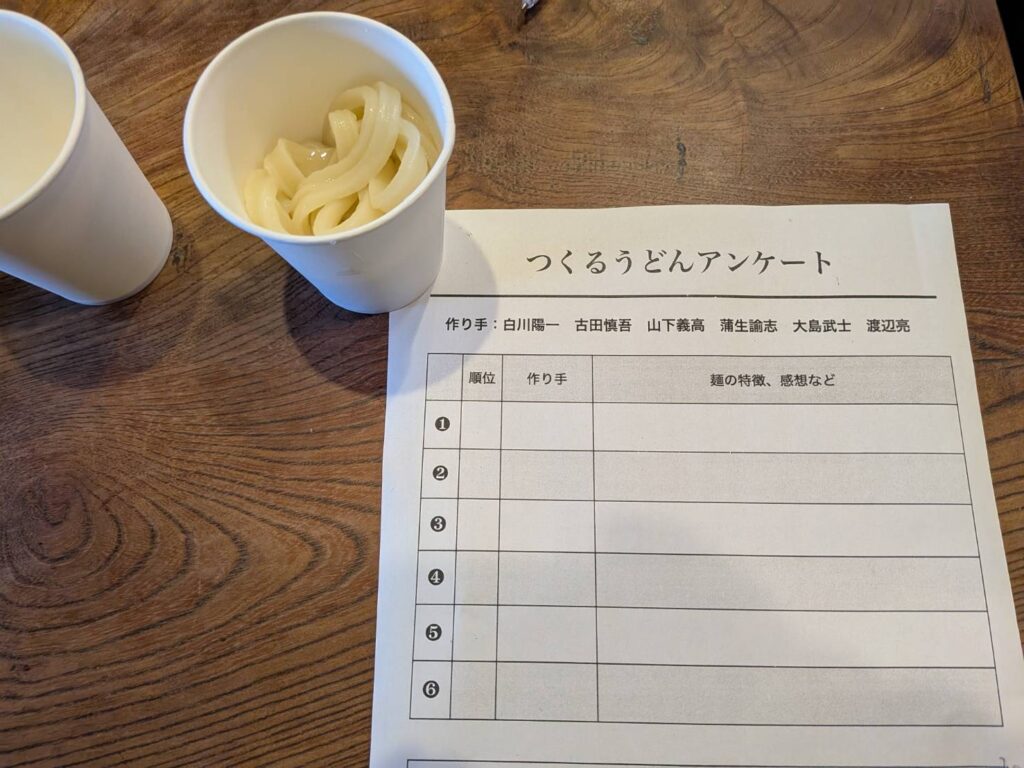

実際の試食会場から厨房内部は見えないように目隠しをして、試食した方々全員に「誰がどのうどんを作ったのか?」「一番好きだったうどんはどれ?」などの質問に応える解答用紙兼アンケートにお答えいただきました。

不定期ではありますがこれまでにも何度も「つくるうどん」は開催してきました。とは言え、やはり普段の仕事場とはまるで勝手の違う場所での製麺作業というのは作り手にとっては大きなストレスを感じると思いますが、皆さんスムーズに作業をこなしてうどんの団子から綺麗な麺線に仕上げていきます。

普段は中々じっくり見ることのできないお互いの作業風景を間近で見ることができるのもこの「つくるうどん」の楽しさの一つでもあると言えます。イベントの際には毎回、厨房内では職人たちが興味深そうにお互いの作業について観察したり、質問をして、楽しみながら、刺激を請け合ってとてもいい雰囲気で過ごしています。

そして、次々と茹で上がったうどんが試食者の元へと運ばれて、それぞれのうどんの仕上がりに驚いたり、頷いたりしながら、それが果たして誰の麺なのか?と悩みながら回答されておりました(笑)

イベントが始まる前は

「生地が一緒なら出来上がりにそんなに違いって出ないんではないのか?」

こうした意見の方が若干多いような雰囲気でしたけど、実際に私欲をしてみた結果・・・。

「思いの外、作り手によって出来上がりは変化する!!」

多くの方がこうした結論に納得されておりました。

その原因としては、単純ですけども「麺の太さが打ち手によって違う」ということになります。

太さが違うことで食感が大きく変化します。今回は全て醤油で試食をしましたが、実際にお目で提供するとなると、出汁との絡み方も変化するでしょうし、印象は大きく変わってくると思われます。

加えて麺の太さが変わることで茹で時間も変化するので、今回、釜場を担当した私の技術不足で麺の茹で上げに関して多少、有利不利があったのは否めない事実でございます。ここは今後に向けて個人的には大いに反省する案件となりました。

今回、打ち手として参加したわけではないのですが、結果として全ての麺の釜場を担当した私が一番学びの多いイベントだった様な気がしてます(笑)

それにしても、毎回この「つくるうどん」に携わって感じるのは毎日うどんを作り続けているプロの職人達でも一つのテーマに沿ってうどんを作るとなると本当に真剣な顔で取り組み、また新たなモノの見方やアイデアをどんどん吸収して更に成長できる「場」があるコレは極めて恵まれた環境だなあ、という事です。

参加メンバーは普段から交流し合っているので厨房内の雰囲気は明るくて楽しいですけど、そこには常に適度な緊張感が漂っていて、プロの真剣勝負の場であったりもします。

そしてこうした極めてマニアックなイベントに喜んで参加してくれるお客さんのうどんに関する探究心の高さにも毎回感謝すると共に驚かされております。果たしてこんなイベントが香川県以外で成立したりするのでしょうか?(笑)

我々も学んでおりますが、それと共にお客様も常に学ばれているんですよね。うどん県、その名前は伊達じゃないないな、香川県。そんな風にも感じさえてもらえる「つくるうどん」。

次回の開催は未定ですが、また作り手側でもお客様側でもどちらでも楽しめますので次回の開催時にはまた皆様のご参加をお待ちしております。